- Verhältnis zur alten Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG

- Auswirkungen der neuen Ökodesign-Verordnung auf Hersteller

- Digitaler Produktpass: Schlüssel zur nachhaltigen Circular Economy

- Erweiterung des Wirkungsbereichs der neuen Ökodesign-Verordnung

- Produktgruppen und Priorisierung der neuen Ökodesign-Verordnung

- Beitrag nationaler und internationaler Normungsorganisationen

Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte

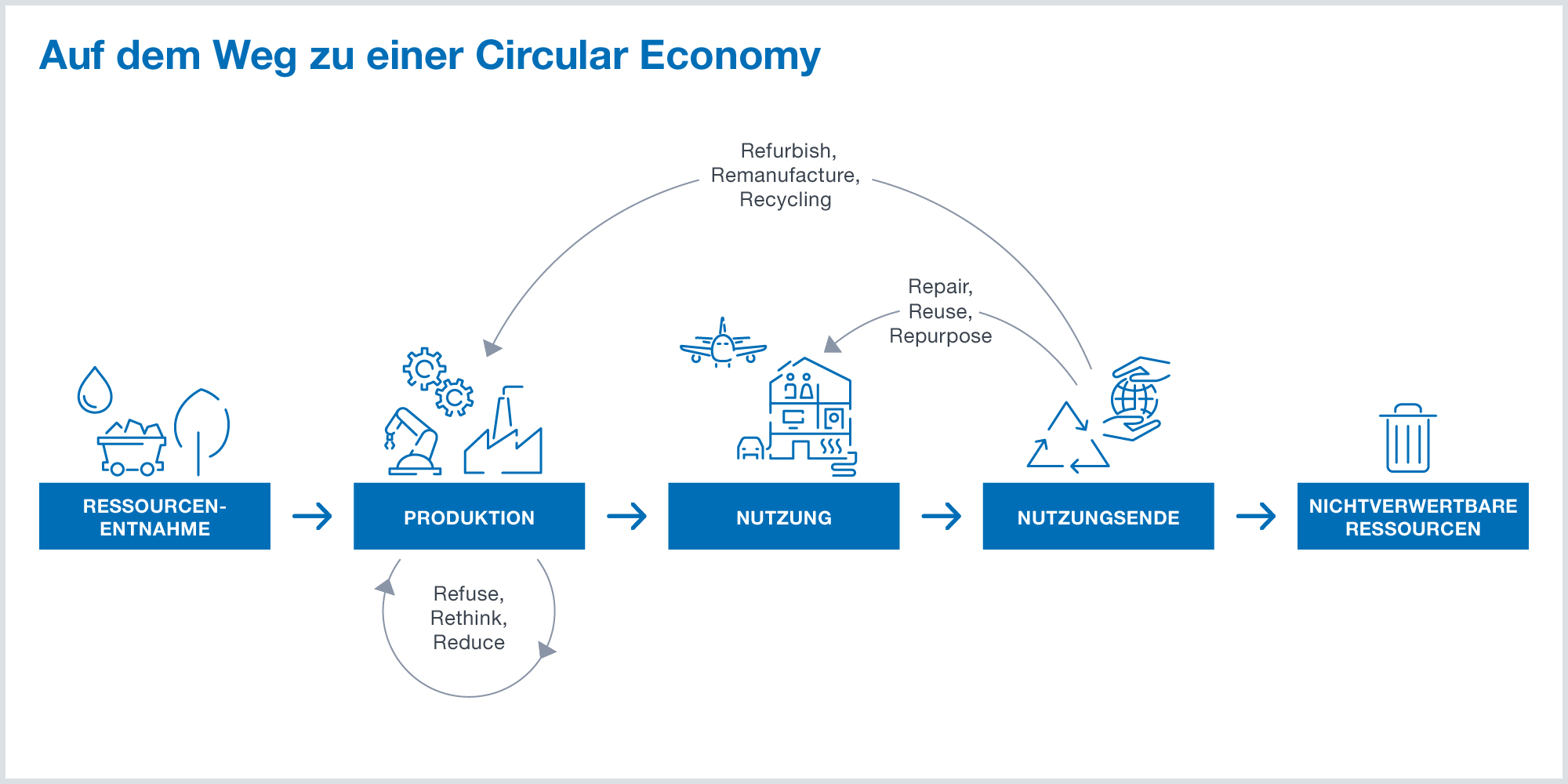

Hersteller und Verbraucher*innen müssen sich auf fundamentale Veränderungen einstellen: Produkte sind künftig so zu konzipieren, dass sie langlebiger, leichter zu reparieren und zu recyceln sind. Der neu eingeführte Digitale Produktpass wird dabei eine Schlüsselrolle spielen, indem er umfassende Transparenz über den gesamten Lebenszyklus eines Produkts bietet – angefangen bei der Rohstoffgewinnung über die Herstellung und Nutzung bis hin zur Entsorgung oder Wiederverwertung.

Diese Transformation zielt darauf ab, den ökologischen Fußabdruck von Produkten erheblich zu reduzieren und gleichzeitig die Circular Economy zu fördern. Für Unternehmen bedeutet dies eine Neuausrichtung ihrer Produktstrategien, während Verbraucher*innen von langlebigeren, umweltfreundlicheren Produkten und besseren Informationen profitieren werden.

Verhältnis zur alten Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG

Mit der Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) beginnt eine „Zeitenwende“, in der Nachhaltigkeit nicht mehr nur optional, sondern integraler Bestandteil jedes Produkts sein wird. Sie wurde am 13. Juni 2024 als Verordnung (EU) 2024/1781 im Amtsblatt der EU veröffentlicht und trat am 18. Juli 2024 in Kraft.

Die ESPR ersetzt die bisherige Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG und erweitert deren Anwendungsbereich erheblich. Während die alte Richtlinie hauptsächlich auf energieverbrauchsrelevante Produkte ausgerichtet war, umfasst die neue Verordnung nahezu alle physischen Güter, die auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht werden. Ein wesentlicher Unterschied zwischen der alten Richtlinie und der neuen Verordnung liegt in ihrer rechtlichen Natur:

- Eine Richtlinie gibt Ziele vor, die von den EU-Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Dies kann zu Unterschieden in der Umsetzung zwischen den Ländern führen.

- Eine Verordnung ist ein unmittelbar geltendes Gesetz, das in allen EU-Mitgliedstaaten direkt anwendbar ist, ohne dass eine nationale Umsetzung erforderlich ist. Dies gewährleistet eine einheitliche Anwendung in der gesamten EU.

Mit dem Inkrafttreten der ESPR wurde sie unmittelbar auch in allen EU-Mitgliedstaaten verbindlich und in der EUR-Lex-Referenz „Regulation (EU) 2024/1781“ veröffentlicht.

EUR-Lex ist die offizielle Website für EU-Recht und bietet einen Zugang zu allen rechtlichen Dokumenten der Europäischen Union in allen offiziellen EU-Sprachen. Diese Referenz ermöglicht es Interessierten, den vollständigen und aktuellen Text der Verordnung einzusehen, was für das Verständnis der rechtlichen Anforderungen und deren Umsetzung unerlässlich ist.

EUR-Lex bietet außerdem oft zusätzliche Informationen wie Änderungen, verwandte Dokumente und die Entstehungsgeschichte der Gesetzgebung, was für eine umfassende Interpretation und Anwendung der ESPR wertvoll sein kann.

Auswirkungen der ESPR auf Hersteller

Die ESPR stellt Hersteller vor erhebliche Herausforderungen und erfordert eine grundlegende Neuausrichtung ihrer Produktstrategien. Der gesamte Lebenszyklus eines Produkts, von der Konzeption bis zur Entsorgung, muss nun berücksichtigt werden. Dies bedeutet, dass Aspekte wie Langlebigkeit, Reparierbarkeit und Recyclingfähigkeit von Anfang an in den Designprozess integriert werden müssen. Die Einführung des Digitalen Produktpasses erfordert zudem umfangreiche Datensammlung und -verwaltung, was möglicherweise erhebliche Investitionen in neue Informationssysteme und Prozesse notwendig macht. Gleichzeitig zwingen die erweiterten Ökodesign-Anforderungen die Hersteller dazu, ihre Produktgestaltung und Materialauswahl zu überdenken. Der verstärkte Einsatz recycelter Materialien, die Reduzierung schädlicher Chemikalien und die Verbesserung der Energieeffizienz der Produkte sind nun unerlässlich.

Diese Anpassungen bieten Chancen für Innovation und Differenzierung im Markt, können jedoch kurzfristig zu höheren Kosten führen.

Neue Möglichkeiten und Verantwortungen beim Konsum

Für Verbraucher*innen bringt die ESPR zahlreiche Vorteile und neue Möglichkeiten.

Der Digitale Produktpass ermöglicht es ihnen beispielsweise, fundiertere Kaufentscheidungen zu treffen, indem er detaillierte Informationen über die Umweltauswirkungen, Haltbarkeit und Reparierbarkeit von Produkten liefert. Dies kann einen bewussteren Konsum fördern und es ermöglichen, Produkte basierend auf ihrer Nachhaltigkeit zu vergleichen und auszuwählen.

Das gestärkte „Recht auf Reparatur“ bedeutet, dass Produkte länger genutzt werden können, anstatt sie bei kleineren Defekten ersetzen zu müssen. Die verbesserte Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Reparaturanleitungen erleichtert Selbstreparaturen oder die Nutzung lokaler Reparaturdienste. Zudem eröffnen neue Geschäftsmodelle, wie Product-as-a-Service oder Sharing-Konzepte, gleichermaßen neue Möglichkeiten, Produkte zu nutzen, ohne sie besitzen zu müssen. Die strengeren Maßnahmen gegen Greenwashing stärken das Vertrauen in Umweltaussagen, indem sich Verbraucher*innen mehr auf die Nachhaltigkeit beworbener Produkte verlassen können.

Digitaler Produktpass: Schlüssel zur nachhaltigen Circular Economy

Der Digitale Produktpass (DPP) ist eine Lösung, die darauf abzielt, die Transparenz und Nachhaltigkeit in der gesamten Wertschöpfungskette zu verbessern. Der DPP ermöglicht einen einheitlichen Datenaustausch über den kompletten Produktlebenszyklus und stellt Informationen für verschiedene Akteure bereit:

- Mit einem Smartphone können Anwenderinnen und Anwender schnell und einfach auf relevante Produktinformationen zugreifen.

- Hersteller können Nutzungsinformationen (Betriebs- und Gebrauchsanleitungen) jederzeit aktualisieren.

- Betreiber haben Zugang zu aktuellen Bedienungsanleitungen.

- Entsorger können ein umweltfreundliches Recycling durchführen.

- Verbraucherinnen können die sozialen und ökologischen Bedingungen der Produktion nachvollziehen.

Der DPP löst das Problem unterschiedlicher Datenaustauschformate, indem er einen standardisierten Ansatz verwendet, der sektorenübergreifend funktioniert.

DPP für Batterien ermöglicht Zweitverwertung

Ein besonderer Fokus des Digitalen Produktpasses liegt auf der Förderung der Circular Economy, insbesondere bei langlebigen industriellen Produkten. Der DPP liefert wichtige Informationen über die Materialzusammensetzung, Recyclingfähigkeit und Entsorgung von Produkten.

Am Beispiel von Batterien könnte ein spezieller Batteriepass Informationen über Einsatzdauer, Restlaufzeit und Potenzialen für ein „Second Life“ bereitstellen. So könnten Batterien aus E-Fahrzeugen identifiziert werden, die in einer Zweitverwertung als stationäre Stromspeicher zum Einsatz kommen. Diese Daten sind entscheidend für eine effiziente Circular Economy und tragen zur Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele, insbesondere SDG 12 (Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsweisen), bei.

Digitaler Produktpass: Digitalisierung und Circular Economy durch standardisierte Daten

Digitalisierung ist gekommen, um zu bleiben. In der Welt der industriellen Produktion wurde dies bereits frühzeitig erkannt, sodass zahlreiche Entwicklungen vorangetrieben wurden, auch auf normativer Ebene. Eine Ausprägung ist der Digitale Produktpass, mit dem über digitale und standardisierte Informationen der nächste Schritt gemacht wird und der langfristig die industrielle Circular Economy unterstützt.

Neue Instrumente: Erweiterung des ESPR-Wirkungsbereichs

Die ESPR führt neben den erweiterten Ökodesign-Anforderungen auch neue Instrumente ein, die darauf abzielen, die Nachhaltigkeit von Produkten über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg zu verbessern.

Ein zentrales Element ist die „Grüne öffentliche Beschaffung“ (en: Green Public Procurement; GPP), die es ermöglicht, verbindliche Kriterien für öffentliche Auftraggeber festzulegen. Dies soll den Markt für nachhaltige Produkte stärken und damit als Vorbild für den privaten Sektor dienen.

Ein weiteres wichtiges Instrument ist die Verhinderung der Zerstörung unverkaufter Konsumgüter. Die ESPR führt Transparenzanforderungen für Unternehmen ein, die unverkaufte Waren entsorgen. So sieht die Verordnung vor, dass wohl ab Mitte 2026 die Zerstörung von Bekleidung und Schuhen verboten werden könnte.

Schließlich sieht die ESPR eine verstärkte Marktüberwachung und verschärfte Zollkontrollen vor. Dies umfasst geplante Marktüberwachungsaktivitäten, die Unterstützung gemeinsamer Projekte und Investitionen zur Verbesserung der Kontrollen regulierter Produkte.

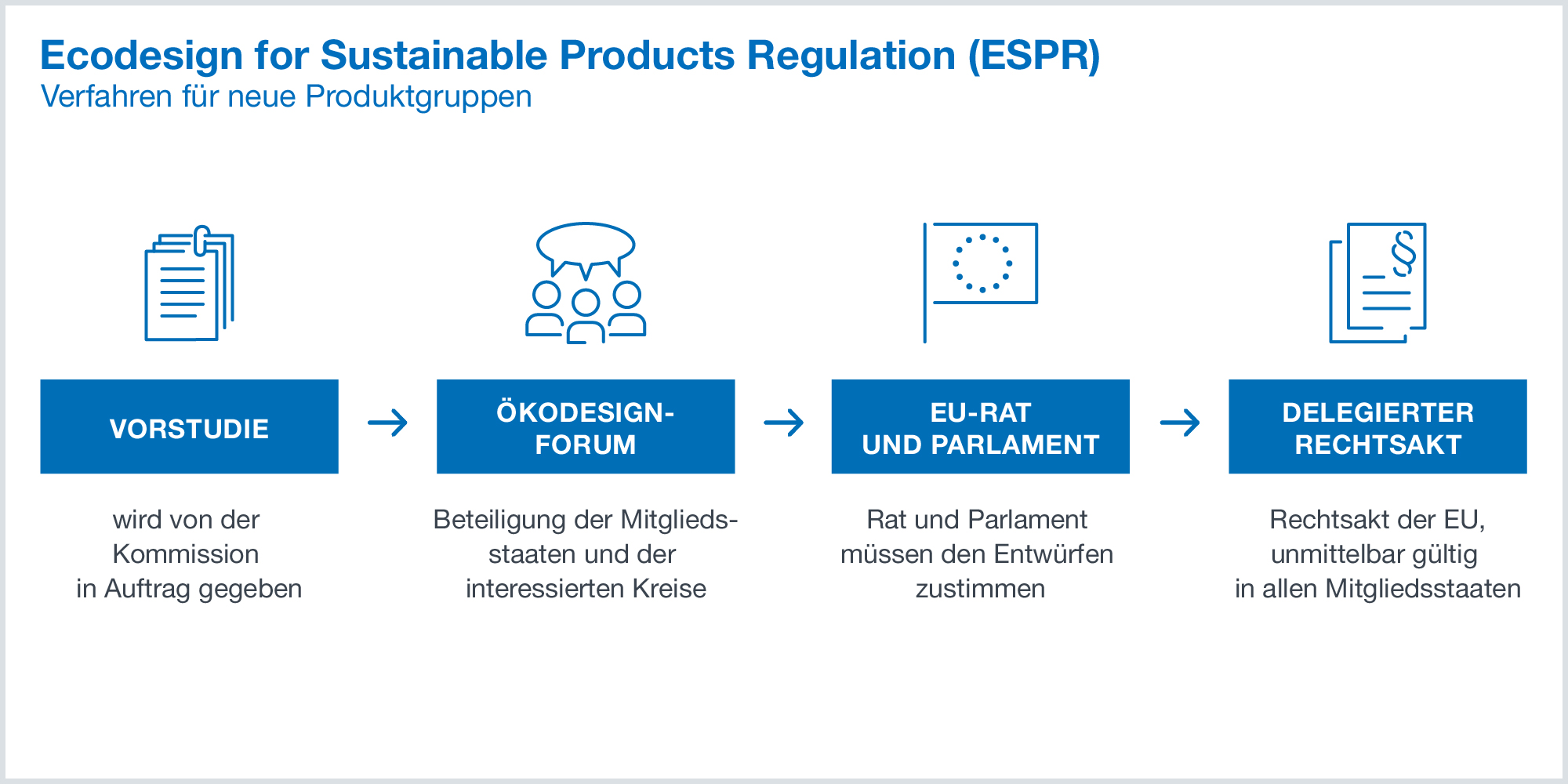

Produktgruppen und Priorisierung: Strategische Umsetzung der ESPR

Die Europäische Kommission hat die Aufgabe, einen Arbeitsplan zu erstellen, der die Prioritäten für die Entwicklung und Annahme von delegierten Rechtsakten (Delegated Acts) für spezifische Produktgruppen festlegt. Bereits 2024 ist die Einrichtung des Ökodesign-Forums vorgesehen, das eine zentrale Rolle bei der Ausarbeitung und Diskussion spezifischer Produktanforderungen spielen wird. Ein wichtiger Meilenstein folgt im März 2025 mit der Verabschiedung des ersten ESPR-Arbeitsplans, der die Prioritäten und Zeitrahmen für verschiedene Produktgruppen festlegt. Gegen Ende des Jahres 2025 wird die Gesetzgebung zu wichtigen Aspekten des Digitalen Produktpasses erwartet, einschließlich Regelungen zu Registern, Dienstleistern, Datenträgern und digitalen Ausweisen. Die Verabschiedung der ersten konkreten ESPR-Maßnahmen ist für den Zeitraum vom vierten Quartal 2025 bis zum ersten Quartal 2026 geplant. Schließlich sollen Mitte 2027 die ersten verbindlichen Produktanforderungen in Kraft treten, was den Beginn der praktischen Umsetzung der ESPR-Ziele markiert.

Erste Prioritäten und zukünftige Entwicklungen

In der ersten Phase der ESPR-Umsetzung werden voraussichtlich neben Eisen, Stahl und Aluminium weitere Produktgruppen wie Textilien, Möbel, Reifen, Waschmittel, Chemikalien, Farben und Schmierstoffe sowie Elektronik und ITK-Geräte im Fokus stehen. Diese Auswahl basiert auf ihrer jeweils hohen Umweltrelevanz und dem großen Potenzial für Verbesserungen bei Nachhaltigkeit und Kreislauffähigkeit.

Für jede dieser Produktgruppen werden spezifische Anforderungen entwickelt, die auf ihre besonderen Eigenschaften und Herausforderungen zugeschnitten sind. Beispielsweise könnten für Textilien Kriterien wie die Verwendung recycelter Fasern, die Haltbarkeit der Kleidungsstücke und die Vermeidung schädlicher Chemikalien im Vordergrund stehen, während bei Elektronik der Fokus auf Reparierbarkeit, Energieeffizienz und der Verwendung kritischer Rohstoffe liegen könnte.

Die Priorisierung wird regelmäßig überprüft und angepasst, um auf neue technologische Entwicklungen und sich ändernde Umweltprioritäten reagieren zu können.

Normungsroadmap Circular Economy

Das Produkt von heute ist der Rohstoff von morgen. Damit neue Geschäftsmodelle in der Circular Economy Anwendung finden, benötigen sie Normen und Standards als Grundlagen, denn diese geben Industrien eine gemeinsame Sprache und stellen damit eine klare Kommunikation und einen geeigneten Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Marktakteuren im Kreislauf sicher. Die Roadmap benennt die Normungsbedarfe für sieben entscheidende Sektoren der deutschen Wirtschaft.

Fortbestand bisheriger Ökodesign-Vorgaben

Obwohl eine endgültige Prioritätenliste noch nicht veröffentlicht wurde, gibt es bereits Hinweise auf mögliche Schwerpunkte. In diesem Kontext ist zu beachten, dass alle bestehenden Vorgaben der nationalen Ökodesign-Richtlinien weiterhin in Kraft bleiben. Die ESPR ergänzt und erweitert diese Anforderungen, führt aber keine Aufhebung bestehender Standards durch.

Die neuen Anforderungen der ESPR werden schrittweise eingeführt, wobei die ersten Delegierten Rechtsakte, die spezifische Produktgruppen betreffen, voraussichtlich bis Ende 2024 veröffentlicht werden. Dabei werden die bisherigen Ökodesign-Vorgaben als Grundlage dienen, auf der die ESPR aufbaut und schärfere sowie umfassendere Anforderungen stellt. Dies bedeutet, dass Hersteller und Importeure sowohl die bestehenden als auch die neuen Anforderungen erfüllen müssen, wobei letztere in vielen Fällen anspruchsvoller sein werden und einen breiteren Bereich von Produkten und Nachhaltigkeitsaspekten abdecken.

Delegierte Rechtsakte (Delegated Acts) und Harmonisierte Normen

Die Delegierten Rechtsakte bleiben das Schlüsselinstrument zur Umsetzung der ESPR. Sie legen das konkrete Anforderungsniveau der einzelnen Nachhaltigkeitsaspekte spezifischer Produktgruppen fest. Neben produktspezifischen Regulierungen können auch horizontale, das heißt verschiedene Produktgruppen übergreifende, Mindestanforderungen gesetzt werden. Die Kommission muss sicherstellen, dass diese Rechtsakte nicht nur ökologisch wirksam, sondern auch technisch fundiert und wirtschaftlich umsetzbar sind. Der Prozess ihrer Entwicklung umfasst Folgenabschätzungen, Stakeholder-Konsultationen und die Prüfung durch Expert*innen der Mitgliedstaaten, um eine breite Akzeptanz und Wirksamkeit zu gewährleisten.

Bei diesen Aspekten kommt den Normungsorganisationen eine entscheidende Bedeutung zu. Sie arbeiten eng mit der Europäischen Kommission zusammen, um die technischen Details und Anforderungen der ESPR und ihrer Delegierten Rechtsakte in konkrete, messbare Standards zu übersetzen. Diese Normen sind deshalb essenziell für die praktische Umsetzung der ESPR-Ziele, weil sie in Form europäisch harmonisierter Normen eine wesentliche Grundlage für die Konformitätsbewertung von Produkten bilden.

Die Zusammenarbeit zwischen der Kommission, den Normungsorganisationen und weiteren Stakeholdern, wie beispielsweise der Industrie, Umwelt- und Verbraucherverbänden, wird maßgeblich dazu beitragen, die Ziele der ESPR in konkrete, messbare und umsetzbare Kriterien zu übersetzen.

Beitrag nationaler und internationaler Normungsorganisationen

Auf internationaler Ebene arbeiten IEC (International Electrotechnical Commission) und ISO (International Organization for Standardization) an der Entwicklung von Normen und Standards, die die ESPR-Ziele unterstützen. Die IEC fokussiert sich auf die Entwicklung von Standards für nachhaltige Produkte der Elektronik und Elektrotechnik. Die ISO hat beispielsweise das Technische Komitee ISO/TC 323 „Circular Economy“ eingerichtet, das sich mit der Entwicklung von Normen für die Circular Economy befasst.

Auf europäischer Ebene sind etwa 30 produktspezifische Technische Komitees von CEN (European Committee for Standardization) und CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) aktiv an der Entwicklung europäischer harmonisierter Normen im Bereich Ökodesign beteiligt. Internationale Normen von IEC und ISO sind in der Regel Grundlage für diese Normen.

Die Koordinierungsgruppe für Ökodesign CEN-CLC/COG ‘Ecodesign’ (bisher: „Ecodesign Coordination Group“ (EcoCG)) von CEN und CENELEC übernimmt die Aufgabe, den Normungsgremien Empfehlungen bei der Transformation von horizontalen Anforderungen im Bereich der Ökodesign-Normung (wie beispielsweise CEN-CENELEC JTC 10 EN 4555x-Reihe) in produktspezifischen Ökodesignnormen zu unterbreiten. Die Zahl der Gremien dürfte sich im Laufe der Zeit durch die ESPR-Anforderungen erhöhen.

Aktivitäten nationaler Normungsorganisationen

Wie auch schon bei der bisherigen Ökodesign-Richtline spielen in Deutschland die DKE und das Deutsche Institut für Normung (DIN) eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der ESPR.

Die DKE fördert bereits seit vielen Jahren energieeffiziente Lösungen für viele Lebens-, Wohn- und Arbeitsbereiche. Die von den DKE Gremien erstellten Normen und Standards unterstützen damit die Entwicklung von energieeffizienten elektrischen Produkten und Systemen, die zu Energieeinsparungen und einem verantwortungsvollen Umgang mit Energie führen. Auf nationaler Ebene wurden in den Bereichen Elektronik, Beleuchtung, Multimedia, Hausgeräte, gewerbliche Geräte und Antriebstechnik bereits mehr als 100 Normen und Standards für Ökodesign und Energiekennzeichnung erarbeitet und veröffentlicht.

Zukünftig werden diese und weitere Gremien sich mit den erweiterten Anforderungen der ESPR befassen. Horizontale Aspekte werden dabei beispielsweise von folgenden Gremien aufgegriffen:

- DKE/K 191 „Umweltaspekte von Elektro- und Elektronikprodukten“ arbeitet an der Entwicklung von Normen für die Bewertung und Verbesserung der Umweltleistung von Elektro- und Elektronikprodukten.

- DKE/K 931 „Industrie 4.0“ beschäftigt sich mit der Entwicklung von Standards für den Digitalen Produktpass, der ein zentrales Element der ESPR ist.

- DKE/K 513 „Hausgeräte, Gebrauchseigenschaften“ mit seinem Arbeitskreis DKE/AK 513.0.4 „Materialeffizienz von elektrischen Geräten für den Haushalt und ähnliche Zwecke“ erweitert Hausgeräte-Normen um Aspekte der Materialeffizienz.

Insbesondere erarbeiten diese Gremien

- Normen für die Messung und Bewertung der Haltbarkeit und Reparierbarkeit von Produkten,

- Standards für die Bestimmung des Recyclinggehalts und der Recyclingfähigkeit und

- Normen für die Implementierung des Digitalen Produktpasses.

Die DKE koordiniert ihre Aktivitäten eng mit internationalen und europäischen Normungsgremien, um eine konsistente und harmonisierte Umsetzung der ESPR-Anforderungen zu gewährleisten.

Einige der relevanten horizontalen Normen und Standards, die im Kontext der ESPR eine wichtige Rolle spielen, sind:

- IEC 62430 „Umweltbewusstes Design (ECD) – Grundsätze, Anforderungen und Anleitung“

- IEC 63278-1 „Asset Administration Shell for industrial applications – Part 1: Asset Administration Shell structure“

- Normenreihe EN 4555X „Materialeffizienz – Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke – Bewertung der Anwendbarkeit“

- ISO 14040/14044-Serie für die Lebenszyklusanalyse

Die DKE arbeitet aktiv an der Weiterentwicklung und Anpassung dieser und weiterer Normen, um sie mit den Anforderungen der ESPR in Einklang zu bringen.

Mit unserem DKE Newsletter sind Sie immer top informiert! Monatlich ...

- fassen wir die wichtigsten Entwicklungen in der Normung kurz zusammen

- berichten wir über aktuelle Arbeitsergebnisse, Publikationen und Entwürfe

- informieren wir Sie bereits frühzeitig über zukünftige Veranstaltungen

Hersteller sollten jetzt handeln und nachhaltige Produkte entwickeln

Die ESPR ist ein Katalysator für tiefgreifende Veränderungen in der europäischen Wirtschaft und Gesellschaft. Sie treibt die Transformation hin zu einer Circular Economy voran und unterstützt die Ziele des European Green Deal.

In den kommenden Jahren wird die ESPR voraussichtlich zu einer Neugestaltung von Produkten und Geschäftsmodellen führen, die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellen. Die Übergangsfristen betragen im Allgemeinen 18 Monate, können jedoch je nach Produktgruppe variieren. Diese Fristen sollten Hersteller nutzen, um Produktionslinien umzustellen, neue Materialien zu testen und Lieferketten anzupassen. Unternehmen, die proaktiv handeln, können einen klaren Wettbewerbsvorteil erlangen, indem sie frühzeitig nachhaltige Produkte auf den Markt bringen.

Fazit: ESPR wird zum Treiber einer klimaneutralen Zukunft

Die Auswirkungen auf den Markt werden vielfältig sein. Einerseits werden Unternehmen, die sich schnell anpassen, neue Marktchancen erschließen können. Andererseits können einige traditionelle Geschäftsmodelle unter Druck geraten. Es ist wahrscheinlich, dass eine Verschiebung hin zu Product-as-a-Service-Modellen und Sharing-Economy-Modellen eintreten wird, die besser mit den Prinzipien der Circular Economy vereinbar sind.

Die enge Zusammenarbeit zwischen Gesetzgebern, Industrie und Normungsorganisationen wird entscheidend sein, um praktikable Lösungen zu entwickeln und eine erfolgreiche Umsetzung zu gewährleisten. Die ESPR hat enormes Potenzial, als Treiber für eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Wirtschaft zu fungieren und Europa auf dem Weg zu einer klimaneutralen Zukunft voranzubringen.