- Verhaltensmuster müssen sich ändern

- Von der Wegwerfwirtschaft zur Kreislaufwirtschaft

- Materialeffizienz und Konformitätsbewertung als Unterstützung

Kreislauffähigkeit von Elektronikgeräten

Stellen wir uns das Leben unseres Mobiltelefons vor. Zunächst hat jemand am Schreibtisch das Konzept bis ins kleinste Detail entwickelt. Anschließend wurde es hergestellt, indem Rohstoffe aus der ganzen Welt beschafft und zusammengetragen wurden, um in einer Fabrik neben Milliarden gleicher Geräte zusammengebaut zu werden. Als nächstes fand es seinen Weg in einen Showroom oder einen Laden in unserer Nähe oder ins Internet. Und schließlich landete es, eingewickelt in eine elegante Verpackung, in unseren Händen und wurde zu unserem unverzichtbaren Begleiter.

In vielleicht zwei oder drei Jahren wird es ein besseres Gerät geben mit besseren Features. Oder vielleicht funktioniert das aktuelle Modell, das wir besitzen, nicht mehr richtig, es fehlen bestimmte Features oder Update-Möglichkeiten. Schon bald werden wir uns nach einem neuen Mobiltelefon umsehen. Vielleicht verkaufen wir das alte Gerät, aber so oder so wird es nach einem weiteren Jahr oder vielleicht nach zwei Jahren im Müll landen. Von dort gelangt es manchmal in Recyclinganlagen für Telefone, wo bestimmte Teile entnommen werden. Aber häufig landet es einfach auf einer Mülldeponie und wird Teil von Elektroschrottlieferungen, die legal oder illegal in Länder mit weniger strengen Regulierungen zur Entsorgung von Elektroschrott transportiert und schließlich dort abgeladen werden. Dort wird es dann Teil von Millionen von Tonnen Elektroschrott, die jedes Jahr produziert werden und ein Gesundheitsrisiko darstellen, die Umgebung kontaminieren und die Artenvielfalt gefährden.

Verhaltensmuster müssen sich ändern

Inzwischen sind sich die meisten über die Notwendigkeit der Bekämpfung des Klimawandels und der Reduzierung der Umweltverschmutzung zum Erhalt unseres Planeten für nachfolgende Generationen klar. In SDG 12, einem der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung, geht es um die Reduzierung von übermäßigem Konsum and Abfall. Der Digital Economy Report 2024 der Welthandels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen (UNCTAD) zeigt Konsummuster auf, die einen Anstieg der durchschnittlichen Anzahl von Geräten pro Konsument*in zeigen. Das Problem ist also der Trend zu übermäßigem Konsum, der über die grundlegenden digitalen Bedürfnisse unserer heutigen Gesellschaft hinausgeht.

Es ist klar, dass der Weg in eine digitale und vernetzte Welt führt, die die Nutzung von Synergien und Effizienzgewinnen vorsieht, doch ein solcher Weg muss von Geräten begleitet werden, die so ausgelegt sind, dass sie länger halten und nach ihrer Lebensdauer besser behandelt werden können. Produktions- und Konsumverhalten müssen verantwortungsvoller und nachhaltiger werden, um die Umweltauswirkungen des stetig zunehmenden Bergs an Elektroschrott weltweit zu reduzieren.

Jüngsten Berichten zufolge wurde 2022 eine Rekordmenge von 62 Millionen Tonnen Elektroschrott produziert und bis 2030 werden es wohl 82 Millionen Tonnen sein. Häufig sind Entwicklungsländer die Leidtragenden, wenn die „globale“ Digitalisierung weiter so ungleich zunimmt. In vielen Fällen müssen sie die Umweltkosten der Digitalisierung tragen, ohne jedoch in gleichem Maße von deren Nutzen profitieren zu können.

Mit unserem DKE Newsletter sind Sie immer top informiert! Monatlich ...

- fassen wir die wichtigsten Entwicklungen in der Normung kurz zusammen

- berichten wir über aktuelle Arbeitsergebnisse, Publikationen und Entwürfe

- informieren wir Sie bereits frühzeitig über zukünftige Veranstaltungen

Wechsel zu einer Kreislaufwirtschaft

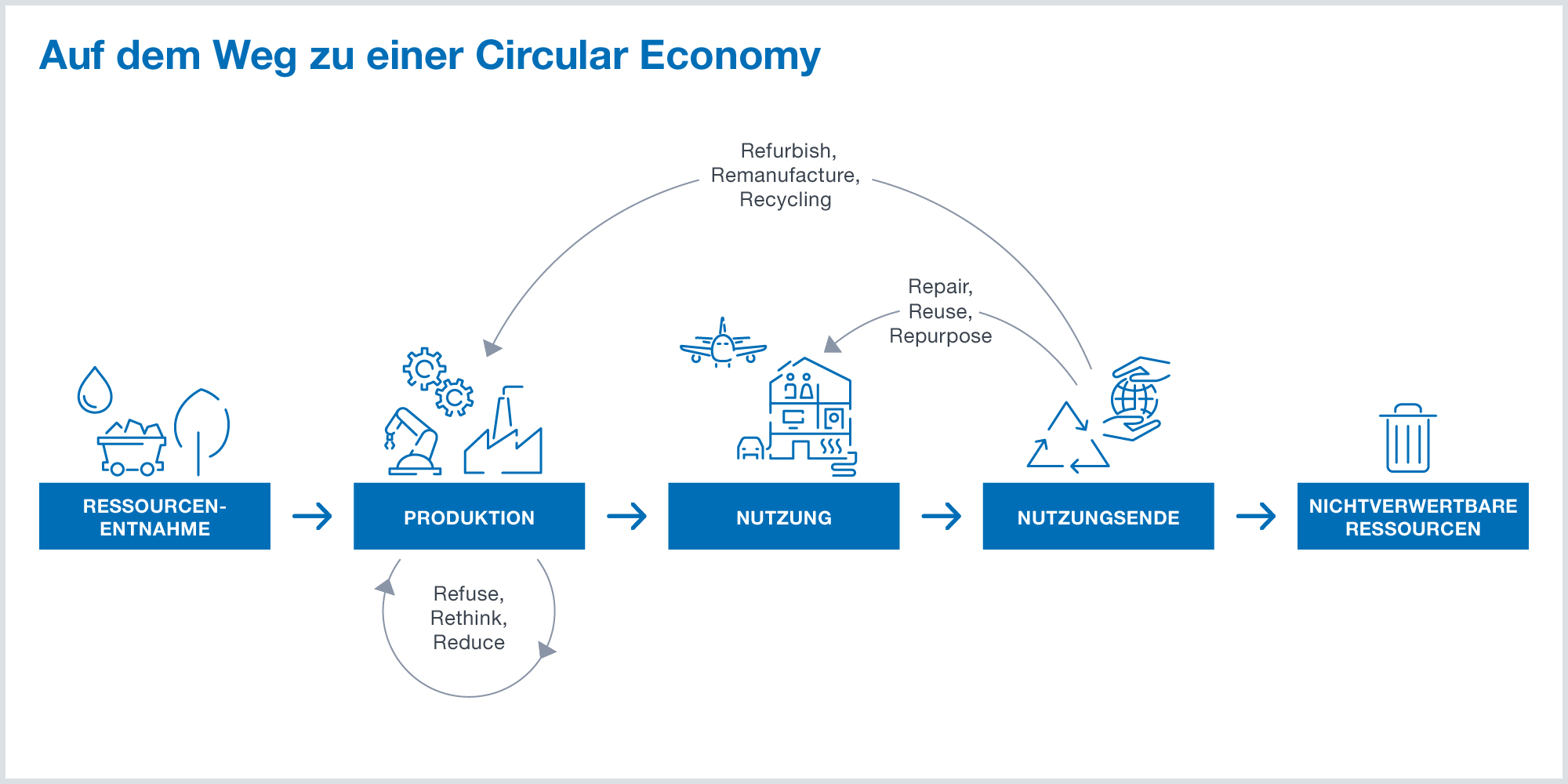

Eine der wichtigsten Strategien, die dazu beitragen kann, diese Ungleichheit zu verringern, ist der Wechsel von einer linearen „Wegwerfwirtschaft“ zu einer Kreislaufwirtschaft. Eine Kreislaufwirtschaft setzt auf die Wiederverwendung und das Recycling von Geräten, um einen Ausgleich zwischen Konsum und der Nutzung natürlicher Ressourcen zu schaffen, die Umweltauswirkungen zu begrenzen und Treibhausgasemissionen zu senken.

Dazu müssen bestimmte Dinge bereits in der Entwicklungsphase berücksichtigt werden. Die internationalen Normen der IEC sind hilfreiche Werkzeuge für politische Entscheidungsträger*innen und Regulierungsbehörden, um Rahmen festzulegen, die die Berücksichtigung von umweltbewusstem Design (Ökodesign) bei der Entwicklung von Produkten, die auf den Markt kommen, fördern. Die Norm IEC 62430 legt Anforderungen fest und bietet einen Leitfaden für die Umsetzung von Ökodesign. Sie bezieht sich sowohl auf physische Güter als auch auf Dienstleistungen sowie auf eine Kombination aus beiden. Sie gilt für jede Organisation, unabhängig von Größe, Art oder Sektor.

IEC bietet über ihr IEC Quality Assessment System (IECQ) eine internationale Ökodesign-Zertifizierung für die Einbeziehung der Auswirkungen auf die Umwelt in der Produktentwicklung in Übereinstimmung mit dieser Norm an. Die IEC-Zertifizierung bietet die Gewissheit, dass die Aussagen von Unternehmen bezüglich ihres umweltbewussten Designs auch tatsächlich den Anforderungen von IEC 62430 entsprechen, wodurch falsche Behauptungen diesbezüglich, auch bekannt unter dem Begriff „Greenwashing“, verhindert werden.

Das Angebot eines „grünen Portfolios“ von Umweltdienstleistungen wie Ökodesign-Zertifizierung und Verifizierung von Aussagen zum CO2-Fußabdruck im Rahmen des Approved Process Scheme (AP Scheme) stellt einen gezielten Ansatz der IEC dar, mit ihren IECQ-Maßnahmen nachhaltigere Praktiken in der Industrie zu fördern. Unternehmen können die IECQ-Ökodesign-Zertifizierung als Nachweis des Wahrheitsgehalts ihrer Aussagen bezüglich Umweltfreundlichkeit nutzen und so Glaubwürdigkeit gegenüber Märkten und Kund*innen aufbauen.

Materialeffizienz zur Verlängerung der Lebensdauer

Zur Sicherstellung einer Kreislaufwirtschaft gehört Materialeffizienz. Sie ermöglicht eine verantwortungsvolle Nutzung von Materialien, indem Produkte länger haltbar und reparierbar gemacht werden, und erleichtert die Wiederverwendung und das Recycling am Ende der Nutzungsdauer eines Produkts.

Solange Blazkowski, Vorsitzende des Advisory Committee on Environmental Aspects (ACEA), erklärt: „Die Idee von Materialeffizienz basiert auf der Tatsache, dass wir nicht einfach weiter die Ressourcen der Erde aufbrauchen können. Wenn wir weitermachen wie bisher, werden uns sehr bald die Ressourcen ausgehen und ohne Ressourcen können wir keine neuen Produkte oder Technologien mehr herstellen bzw. entwickeln. Deshalb müssen wir die Materialien, die aktuell bereits in Gebrauch sind, besser nutzen.“

Die IEC hat eine Reihe von Publikationen veröffentlicht, die Materialeffizienz unterstützen, darunter IEC 62309 zur Überprüfung der Zuverlässigkeit von Produkten, die wiederverwendete Teile beinhalten, IEC 63077, die das Verfahren zur Sicherstellung der Leistung und Sicherheit von aufbereiteten medizinischen Bildgebungsgeräten festlegt, IEC TR 62635 mit Informationen zum Nutzungsende von Produkten, darunter die Berechnung der Recyclingquote etc.

Normen zeigen Methoden zur konkreten Berechnung der Wiederverwendbarkeit oder Messung der Haltbarkeit oder Nachrüstbarkeit von Produkten und helfen so, eine bessere Vorstellung von deren Umweltauswirkungen zu bekommen. IEC/TC 111, das für Umweltnormung zuständige technische Komitee der IEC, entwickelt aktuell eine Reihe von Normen zur Kreislaufwirtschaft, darunter eine allgemeine Methode zur Bewertung des Anteils an wiederverwendeten Teilen in Produkten, einen Leitfaden zur Berücksichtigung der Kreislauffähigkeit von Materialien im Rahmen von umweltbewusstem Design und zu nachhaltigem Abfallmanagement.

IEC/TC 88, das Normen zu Windenergieanlagen erstellt, berücksichtigt ebenfalls das Thema Materialeffizienz, wenn es Rahmen für sämtliche Systeme und Untersysteme von Windturbinen und Windkraftwerken festlegt. „In den letzten 30 Jahren haben wir unsere wichtigsten Leistungs- und Sicherheitsnormen entwickelt. Nun suchen wir nach Lücken in Bereichen, die nicht von Normen abgedeckt werden und in denen es vonseiten der Industrie den Bedarf gibt, den Lebenszyklus der Turbine vom Anfang bis zum Ende mit abzudecken und Normen zu entwickeln, die das Recycling und die Wiederverwendung von Materialien berücksichtigen“, sagt Jeroen van Dam, Vorsitzender von IEC/TC 88.

Erweiterung der Herstellerverantwortung

Es braucht zudem wirksamere Regeln dazu, was mit Produkten geschieht, wenn sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben und entsorgt werden. Aktuell fehlen Daten hierzu und es gibt keine geregelte Berichterstattung, was zu einer illegalen Verbringung von potenziell gefährlichem Elektroschrott führt. Aus diesem Grund braucht es eine erweiterte Herstellerverantwortung (EPR), das heißt, dass Hersteller auch nach dem Ende der Nutzungsdauer für ihre Produkte verantwortlich sind.

Christian Dworak, Convenor von IEC/TC 111/WG 18, der IEC-Arbeitsgruppe zu Elektroschrott, sagt: „Elektronikgeräte werden für einen globalen Markt entwickelt und dort vertrieben. Nachdem die Geräte in verschiedenen Regionen der Welt genutzt wurden, kann das Konzept der erweiterten Herstellerverantwortung sicherstellen, dass diese Geräte auf nachhaltige Weise gesammelt und recycelt werden. Da es noch keinen weltweit einheitlichen Ansatz zur Umsetzung der erweiterten Herstellerverantwortung gibt, braucht es eine regionale Zusammenarbeit zwischen Behörden, Elektroschrott-Sammelunternehmen, Recyclingunternehmen und Herstellern, um ein nachhaltiges Abfallmanagement in Bezug auf Elektroschrott in der Region sicherzustellen.“

Die IEC erarbeitet mit IEC 63395 eine neue Norm für das systematische, nachhaltige Abfallmanagement von Elektroschrott. Ein Ziel dieser Norm ist, dass Entsorgern, die nicht die Norm oder vergleichbare Anforderungen erfüllen, die Annahme von Elektroschrottlieferungen untersagt wird.

Beeinflussung der Kaufentscheidung

Normen und Regulierungen sind Teil der verantwortungsvollen „Herstellung“. Daneben gibt es aber auch noch den Aspekt des verantwortungsvollen „Konsums“. Für viele Menschen stellen die Produkte, die sie kaufen, weniger eine Wahl als vielmehr eine Notwendigkeit dar, die von den Kosten und dem Zugang zu nachhaltigen Produkten bestimmt wird.

Dieses Verhaltensmuster verändert sich allerdings gerade, beschleunigt durch Aufklärungskampagnen, politische Initiativen, die nachhaltige Produkte fördern, und Regulierungen, die den Herstellern die Pflicht auferlegen, sich verantwortungsvoller zu verhalten. Schon jetzt beginnen mehr Menschen, bewusstere Entscheidungen zu treffen bei der Wahl der Produkte, die sie kaufen. Einer Studie aus dem Jahr 2022 zufolge geben 66 Prozent der Verbraucher*innen weltweit an, dass Nachhaltigkeit zu den fünf wichtigsten Überlegungen bei ihrer Kaufentscheidung gehört. Die Veränderung des Verhaltens von Verbraucher*innen, wie beispielsweise die Bevorzugung von Marken, die versichern, dass ihre Produkte internationale Normen erfüllen, oder die international anerkannte Ökodesign-Zertifizierungen wie die von IECQ nachweisen können, kann die Nachfrage nach mehr nachhaltigen Produkten vorantreiben.

Eine weitere Initiative, die für Aufsehen sorgt, ist der neue Digitale Produktpass, der als Teil des Vorschlags für eine EU-Verordnung zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Ökodesign-Anforderungen für nachhaltige Produkte, die im Juli 2024 in Kraft trat, eingeführt wurde. Mit dem digitalen Ausweis für Produkte als Kernelement wird die Verordnung ein wichtiger Meilenstein sein, der es für Verbraucher*innen einfacher macht, sich der Kreislauffähigkeit von Produkten und deren Einhaltung von regulatorischen Anforderungen bewusst zu sein.

Veränderung ist im Gange – langsam, aber sicher.

Redaktioneller Hinweis:

Der englischsprachige Originalartikel von Priyanka Dasgupta erschien erstmals auf etech.iec.ch in der Ausgabe 05/2024 unter:

https://etech.iec.ch/issue/2024-05/providing-a-circular-life-for-electronics

Inhaltliche Beschreibungen, Darstellungen und Meinungen in diesem IEC-Text können von denen der DKE abweichen.

Interessiert an weiteren Inhalten zu Components & Technologies?

Components & Technologies konzentriert sich auf Bauteile, Komponenten und Materialien, die in unterschiedlichsten Endprodukten verbaut werden und dort zur Anwendung kommen. Qualität und Eigenschaften der fertigen Produkte werden durch die eingesetzten Komponenten und Materialien entscheidend beeinflusst. Weitere Inhalte zu diesem Fachgebiet finden Sie im