- Normen zur Sicherheitsbeleuchtung: drei Kategorien

- Anwendung von Normen: freiwillig oder auch verpflichtend?

- Bauliche Anlagen: Berücksichtigung des Bau- und Arbeitsrechts

Rettungszeichenleuchte zur Kennzeichnung von Fluchtwegen

| INOTEC Sicherheitstechnik GmbHRegelwerk zur Not- und Sicherheitsbeleuchtung: Zusammenspiel mit dem Bau- und Arbeitsrecht

Bei der Not- und Sicherheitsbeleuchtung kommen Regelungen aus den verschiedensten Bereichen zum Tragen. Diese Regelungen gehen grundsätzlich auf zwei verbindliche Rechtsgebiete zurück, das Baurecht und Arbeitsrecht. Das Normenwerk komplettiert diese Vorschriften.

Gegenüber dem Baurecht und Arbeitsrecht unterliegen Normen grundsätzlich der Freiwilligkeit, außer sie sind Vertragsbestandteil oder sie werden durch Rechtsvorschriften referenziert. Normen sind nicht nur eine Konkretisierung der verbindlichen, aber unspezifischen Rechtsvorschriften, sondern nehmen für sich in Anspruch, den „anerkannten Stand der Technik“ abzubilden. Normen sind damit Planungsgrundlage und eine wichtige Grundlage für die Errichtung der elektrischen Anlage sowie für deren sicheren Betrieb.

Kommt es zu Streitigkeiten über die technische Ausführung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage, sind Normen die Grundlage, die vom Gericht herangezogen werden, um eine Entscheidung zu finden.

Die nachfolgenden Ausführungen geben einen Überblick über das seit langem bewährte Zusammenspiel zwischen gesetzlichen Vorschriften und technischer Normung zur Sicherheitsbeleuchtung.

Normen zur Not- und Sicherheitsbeleuchtung

Das Normenwerk zur Sicherheitsbeleuchtung lässt sich in drei Normkategorien gliedern. Beteiligt daran sind unterschiedlichste Gremien und Fachkreise nationaler und internationaler Regelsetzer. Hierzu gehören beispielsweise DKE und DIN, CENELEC und CEN sowie IEC und ISO beteiligt sind.

Die Normen zu Sicherheitsanforderungen an Leuchten und Lichtquellen und die zugehörigen Betriebsgeräte sind den Produktnormen zuzuordnen. Diese Produkte fallen unter den rechtlichen Rahmen der europäischen Niederspannungsrichtlinie, die für alle elektrotechnischen Produkte gilt, die in einem durch die Richtlinie festgelegten Spannungsbereich betrieben werden.

Die Normenreihen der DIN VDE 0100 und VDE 0108 sind erforderlich für das „Errichten von Niederspannungsanlagen“ und bestimmen damit maßgeblich die Anlagentechnik im Hinblick auf die Errichtung, die Installation und den Betrieb sowie die Sicherheitsstromquellen.

Die Normen zur Lichttechnik behandeln die zu erfüllenden lichttechnischen Anforderungen zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege und der gefährdeten Bereiche, sowie die Anforderungen an die Sicherheitskennzeichnung (Form, Grafik und Farbe).

Mit unserem DKE Newsletter sind Sie immer top informiert! Monatlich ...

- fassen wir die wichtigsten Entwicklungen in der Normung kurz zusammen

- berichten wir über aktuelle Arbeitsergebnisse, Publikationen und Entwürfe

- informieren wir Sie bereits frühzeitig über zukünftige Veranstaltungen

Normen legen Details zur technischen Ausführung fest

Im Gegensatz zu den Vorschriften des Bau- und Arbeitsrechts, aus denen abzuleiten ist, dass Sicherheitsbeleuchtung erforderlich ist, finden sich in Normen zur Sicherheitsbeleuchtung detaillierte Festlegungen zur technischen Ausführung.

So finden sich in DIN EN 50172 (VDE 0108-100) Empfehlungen zur Systembetriebsdauer und Aktivierungszeit der Sicherheitsbeleuchtung, je nach Anwendung in den verschiedensten baulichen Anlagen. Es werden unter anderem Kriterien angeführt, die bei der Ermittlung dieser Kenngrößen über eine Risikobewertung in die Projektierung der Anlage einbezogen werden sollten. Für den sicheren Betrieb der Anlage sind konkrete Prüfaufgaben und Prüffristen festgelegt (täglich, monatlich, jährlich).

Leuchten, die für die Sicherheitsbeleuchtung zum Einsatz kommen, müssen DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1) und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) entsprechen. Diese Leuchten ermöglichen, dass die erforderlichen Betriebsparameter eingehalten werden, wie z. B. bei selbstversorgten Sicherheitsleuchten die erforderlichen Ladezeiten der Sicherheitsstromquelle. Kommen diese Leuchten zum Einsatz, kann der Betreiber der Sicherheitsbeleuchtungsanlage bei Montage entsprechend den Herstellerangaben davon ausgehen, dass die erforderliche Ausleuchtung der Rettungszeichen im Netz- und Notbetrieb regelkonform ist und auch die erforderliche Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege erzielt werden kann.

Verbindliche Anwendung von Normen

Es besteht grundsätzlich keine Anwendungspflicht von Normen, es sei denn, Rechtsvorschriften geben deren Anwendung durch. Als Beispiel kann hier die Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB 2025/1), konkret Anhang 14, Absatz 4.2 und 4.3, angeführt werden.

Auch können Normen durch Verträge oder andere verbindliche Übereinkünfte zur Umsetzung verpflichtend werden (siehe hierzu DIN 820, 8.1).

Danach gelten Normen als eine private technische Regelung mit Empfehlungscharakter, die die allgemein „anerkannten Regeln der Technik“ nicht verbindlich bestimmen. Dass Festlegungen einer Norm nicht verbindlich umzusetzen sind, hat auch eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs von 1998 ausgeführt.

Das bedeutet, man kann grundsätzlich von den technischen Vorgaben einer Norm abweichen. Wird allerdings eine andere Lösung als die in der Norm beschriebene Festlegung umgesetzt, liegt im Schadensfall die Beweislast beim Verantwortlichen. Er muss darlegen können, dass die von ihm gewählte technische Ausführung gleich sicher oder besser als die Festlegungen der Norm sind.

Richtlinien und Vermutungswirkung

Ähnlich gelagert ist der Ansatz der „Vermutungswirkung“, die eine (Europäische) Norm auslösen kann.

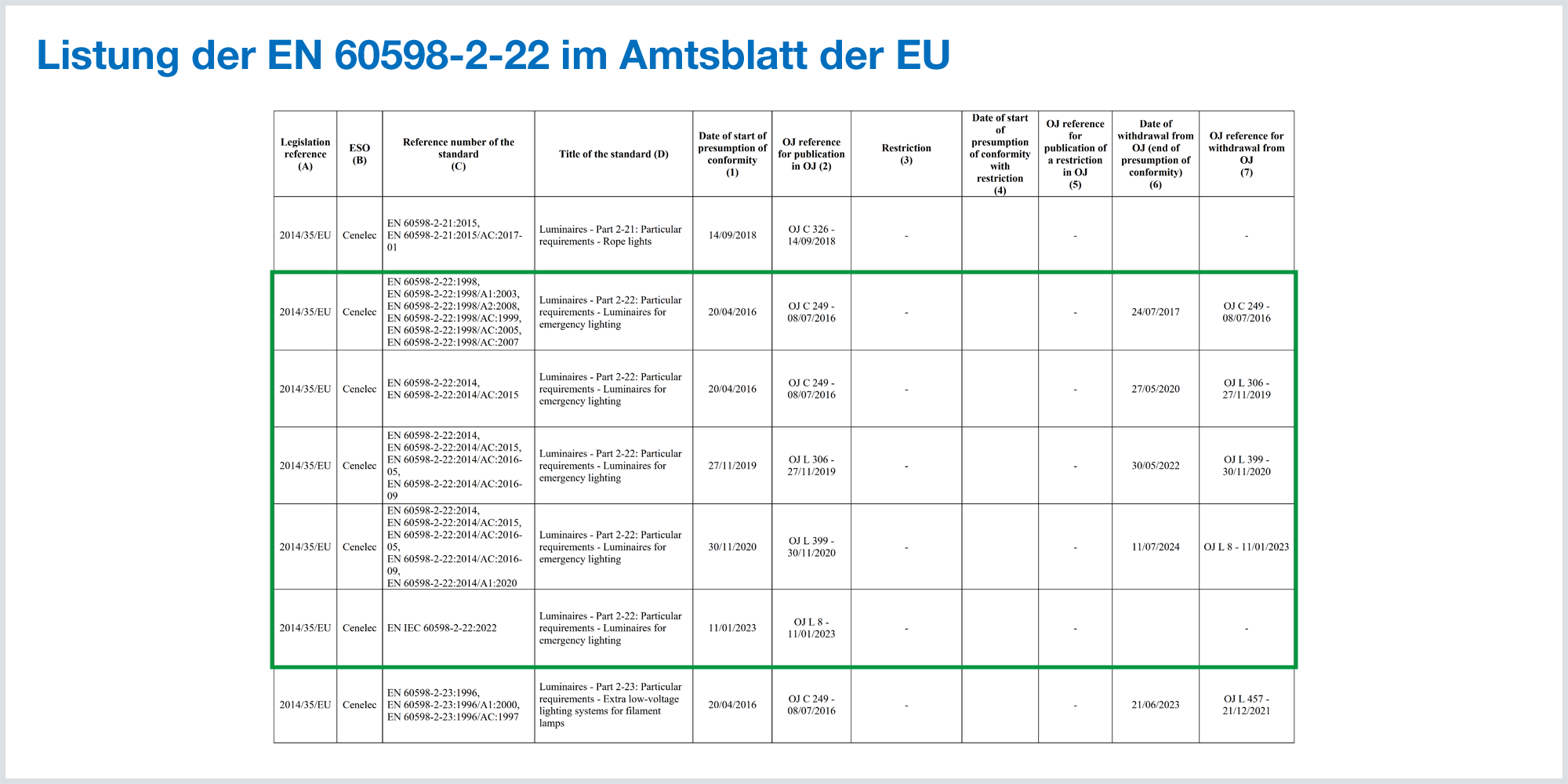

Fällt eine Norm, wie zum Beispiel die Normenreihe EN 60598 für Leuchten, unter eine sogenannte „New Approach Richtlinie“ und sind diese Normen im zugehörigen Amtsblatt der EU gelistet, lösen die Normen eine „Vermutungswirkung“ aus, sofern die Sicherheitsziele der zutreffenden EU-Richtlinie von der Norm abgedeckt sind. Im Fall der Normenreihe EN 60598 wäre das die Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.

Nachfolgend wird beispielhaft die Form der Listung von EN 60598-2-22 Leuchten – Teil 2-22: Besondere Anforderungen – Leuchten für Notbeleuchtung unter der Niederspannungsrichtlinie gezeigt.

EU-Konformitätserklärung als Grundlage für die CE-Kennzeichnung

Der Hersteller von beispielsweise einer Rettungszeichenleuchte, die die Anforderungen der Norm DIN EN 60598-2-22 erfüllt, kann bei Erfüllung der normativen Festlegungen durch sein Produkt ohne weitere Prüfungen damit aufgrund der Vermutungswirkung in der erforderlichen EU-Konformitätserklärung bestätigen, dass sein Produkt die entsprechenden Sicherheitsziele der Niederspannungsrichtlinie einhält.

Mit dieser Konformitätserklärung bestätigt der Hersteller, dass das von ihm in Verkehr gebrachte Produkt den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen aller relevanter europäischen Richtlinien entspricht. Diese Konformitätserklärung ist Voraussetzung für die Kennzeichnung des Produktes mit dem CE-Zeichen.

Die CE-Kennzeichnung ist nicht als Qualitätssiegel oder Prüfzeichen zu betrachten. Durch die CE-Kennzeichnung signalisiert der Inverkehrbringer in eigenem Ermessen nur, dass er die besonderen Anforderungen an das von ihm vertriebene Produkt kennt und dass dieses Produkt diesen Anforderungen entspricht.

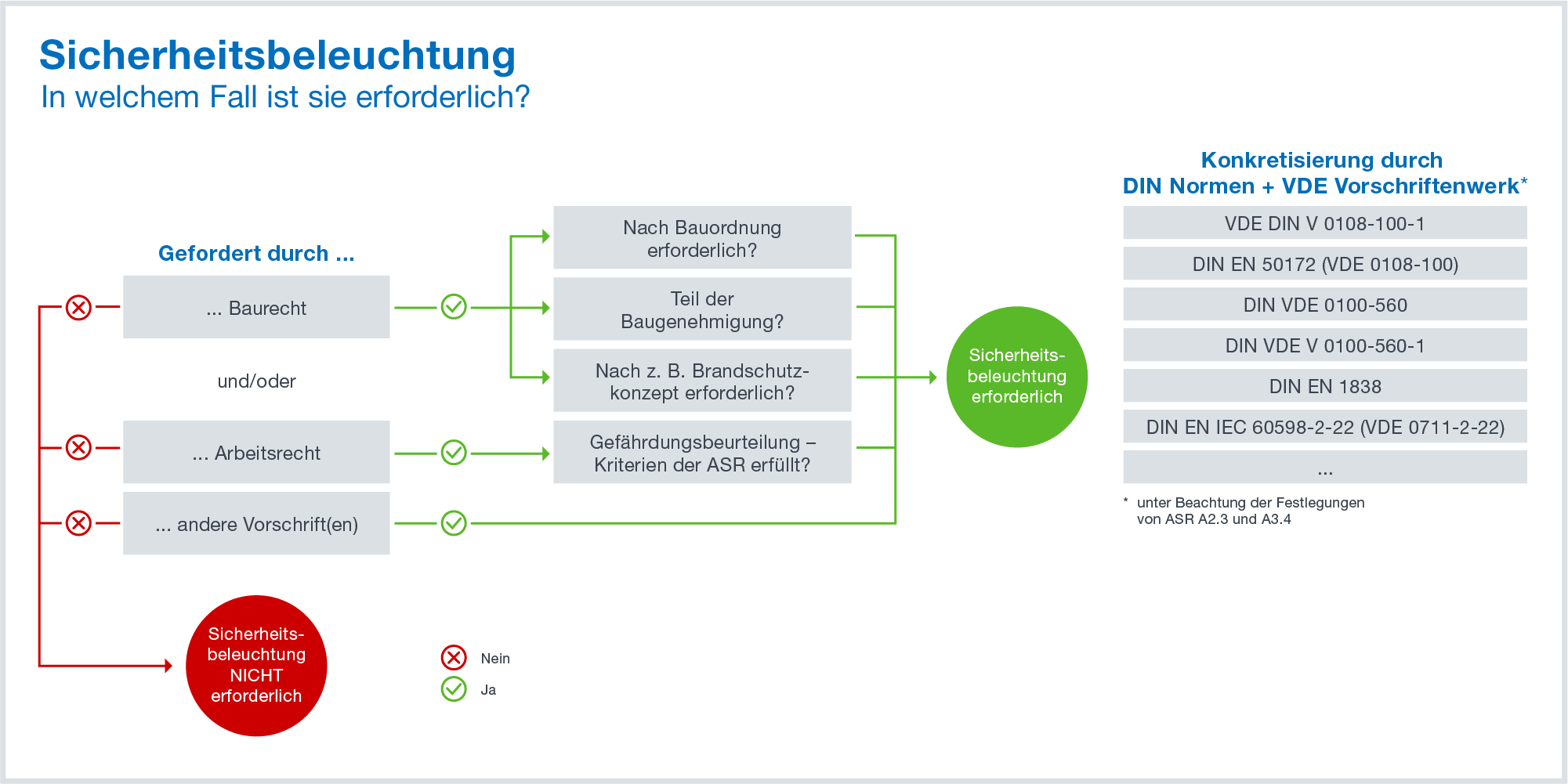

Vorschriften aus dem Bau- und Arbeitsrecht

Aus den Vorschriften des Bau- und Arbeitsrechts ist abzuleiten, ob eine Sicherheitsbeleuchtung in einer baulichen Anlage erforderlich ist. Das Baurecht kennt hierzu unter anderem das Brandschutzkonzept oder Evakuierungskonzept als Teil der Baugenehmigung. Das Arbeitsrecht hingegen regelt die Notwendigkeit der Sicherheitsbeleuchtung über die Gefährdungsbeurteilung einer Arbeitsstätte und deren Arbeitsbereiche.

So findet sich exemplarisch in der Versammlungsstättenverordnung § 15 „nur“ die Vorgabe in welchen Räumen eine Sicherheitsbeleuchtung erforderlich ist, nicht wie diese konkret auszuführen ist – Systembetriebsdauer, Aktivierungszeit, Beleuchtungsstärken etc.

Das Baurecht ist Länderrecht. Das heißt, die Musterbauordnungen der Bauministerkonferenz, die hier zitiert werden, werden in den Bundesländern als Landesbauordnungen umgesetzt. Die Bundesländer haben hier die Hoheit, die Musterbauordnungen 1:1 zu übernehmen oder auch abweichende Regelungen in ihren Landesbauordnungen festzulegen.

Das Arbeitsrecht ist bundesweit gültig und basiert auf dem Arbeitsschutzgesetz und der Arbeitsstättenverordnung mit den zugehörigen technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) sowie auf dem ergänzenden Regelwerk der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV).

Zur Entscheidung, ob eine Sicherheitsbeleuchtung erforderlich ist, ist neben dem Baurecht auch das Arbeitsrecht heranzuziehen, wenn das Gebäude einer gewerblichen Nutzung unterliegt. Es gibt dem Betreiber einer Arbeitsstätte das Werkzeug der Gefährdungsbeurteilung an die Hand. Jeder Arbeitgeber ist verpflichtet, für die von ihm betriebene Arbeitsstätte (unabhängig von deren Größe und Anzahl der Beschäftigten) und für die dort vorhandenen Arbeitsplätze Gefährdungsbeurteilungen zu erstellen.

In den technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) finden sich Kriterien, die bei der Gefährdungsbeurteilung eines Arbeitsplatzes zur Entscheidung beitragen, ob eine Sicherheitsbeleuchtung erforderlich ist. Auch finden sich in den heranzuziehenden ASR A2.3 und ASR A3.4 z. B. Vorgaben zu Beleuchtungsstärken sowie zur Systembetriebsdauer oder zur Aktivierungszeit, die mindestens erreicht werden müssen.

Wie das Bau- und Arbeitsrecht im Hinblick auf die Frage zur Notwendigkeit einer Sicherheitsbeleuchtung systematisch genutzt werden sollte zusammen mit dem Normenwerk zur konkreten technischen Ausführung, zeigt die folgende Übersicht.