- Spezifische Tast Forces berücksichtigen individuelles Know-how

- Norm steckt Claims für unterschiedliche Belastungsszenarien ab

- Prognose über die Zuverlässigkeit der Halbleiter-Schaltleiter

Halbleiter-Leistungsschalter

| metamorworks / stock.adobe.com & Yaruniv-Studio / stock.adobe.comVerdrängen Halbleiter-Leistungsschalter mechanische Schalter?

Task Forces kurbeln den Normungsprozess an

DKE: Herr Bäumler, Sie leiten nicht nur das Projekt-Team, das sich intensiv mit einer neuen Norm für Halbleiter-Leistungsschalter beschäftigt – Sie sitzen sowohl dem nationalen sowie dem internationalen Komitee vor. Das Gremium, das auch Sie, Dr. Krätzschmar, mit Ihrer technischen Expertise unterstützen, befindet sich mitten im Normungsprozess. Die Expertinnen und Experten aus den teilnehmenden Ländern entwickeln derzeit technische Anforderungen und zugehörige Prüfungen. Das bedeutet für Sie beide: Anforderungen verstehen und Entwürfe erarbeiten auf der einen, seitenlange Kommentare lesen und beantworten auf der anderen Seite. An welchem Punkt sind Sie gerade?

Bäumler: Richtig, der CDV (Commitee Draft for Vote) wird aktuell auf IEC-Ebene diskutiert. Die Motivation ist hoch, so schnell wie möglich eine belastbare Grundlage für eine funktionierende praxistaugliche Norm zu schaffen. Da sind wir auf einem guten Weg, weil wir uns tatsächlich in einem sehr regelmäßigen und engen Austausch befinden. Aufgrund der zum Teil stark voneinander abweichenden Zeitzonen, kommen wir aber nicht nur online, sondern immer öfter auch vor Ort zusammen. Vor allem diese gemeinsamen Treffen führen dazu, dass wir intensiv und zielgerichtet zusammenarbeiten. Das letzte Treffen mit einer großen Gruppe fand zum Beispiel in Mailand statt. Dort haben wir wieder für vier Tage die Köpfe zusammengesteckt.

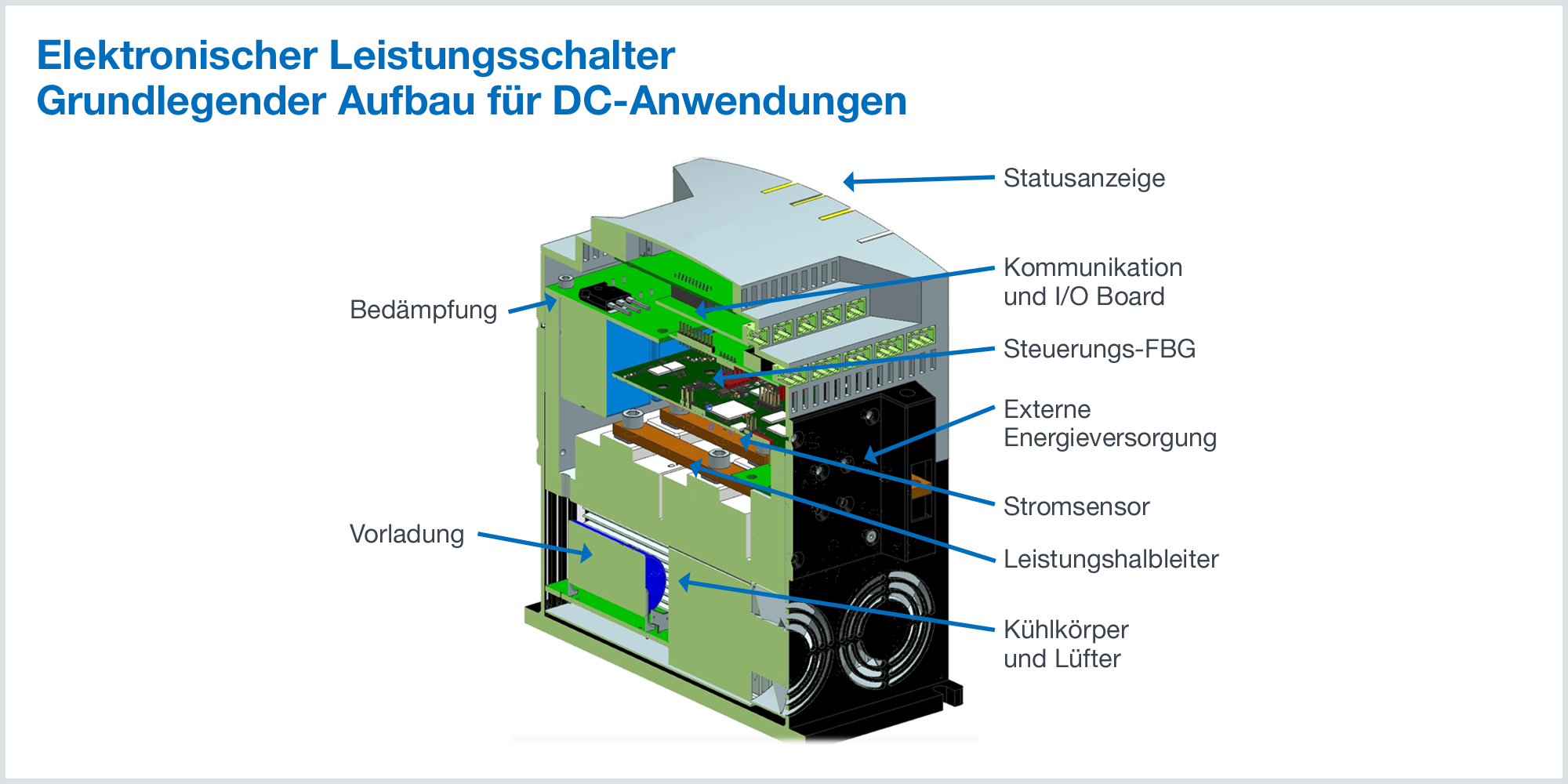

Krätzschmar: Um das Tempo zu erhöhen, haben wir verschiedene Task Forces gegründet. Aktuell gibt es fünf solcher Gruppen, die sich im Einzelnen mit den Bereichen Funktionalität, Zuverlässigkeit, Testmöglichkeiten, DC-Stromnetze und Elektromagnetische Verträglichkeit befassen. So können die Expertinnen und Experten deutlich tiefer in die Themen eintauchen und ihr individuelles Know-how noch stärker einbringen. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass bei den Halbleiter-Leistungsschaltern grundsätzliche Aspekte wie Sicherheit – zum Beispiel zwischen Mensch und Maschine – vollumfänglich bearbeitet werden. Wir dürfen nicht vergessen, dass es sich um eine völlig neue Produkttechnologie handelt, die nicht nur mit Blick auf die Leistungshalbleiter, sondern auch in Bezug auf die gesamte Produktarchitektur neue Herausforderungen darstellt.

Mit unserem DKE Newsletter sind Sie immer top informiert! Monatlich ...

- fassen wir die wichtigsten Entwicklungen in der Normung kurz zusammen

- berichten wir über aktuelle Arbeitsergebnisse, Publikationen und Entwürfe

- informieren wir Sie bereits frühzeitig über zukünftige Veranstaltungen

Unterschiedliche Belastungsszenarien: Norm steckt die Claims ab

DKE: Das internationale Gremium hat sich die Veröffentlichung der neuen Norm bis spätestens Anfang 2026 zum Ziel gesetzt. Bis dahin vergeht nicht mehr viel Zeit. Welche Baustellen erfordern vor diesem Hintergrund gerade die meiste Aufmerksamkeit?

Bäumler: Grundsätzlich ist es so, dass wir einen guten Drive im Kollektiv haben. Deswegen gibt es kein konkretes Thema, das uns Bauchschmerzen bereitet. Eine Herausforderung, mit der wir uns allerdings naturgemäß von Beginn an auseinandersetzen mussten, ist die Zuverlässigkeit der Leistungselektronik. Konventionelle Leistungsschalter sind allgemein sehr robust und seit Jahrzehnten praxiserprobt. Bei Halbleitern ist das natürlich anders – noch.

Krätzschmar: Wie der Name schon sagt: Der Halbleiter ist ein Halbleiter. Mit Blick auf Schaltgeräte bedeutet das, dass Halbleiter im durchgesteuerten Zustand zwar einen geringeren Widerstand aufweisen, aber trotzdem nicht so gut leiten wie mechanische Kontakte. Im gesperrten Zustand ist es ähnlich: Der Sperrwiderstand ist zwar auch sehr hoch, aber der Halbleiter ist eben nicht in der Lage, galvanisch zu trennen; er isoliert also nicht vollständig. Aus diesem Grund erfordert die Norm, zusätzlich zu den Leistungshalbleitern, auch mechanische Isolationskontakte, die wiederum die eigentliche Schalt- und Schutzfunktion übernehmen.

Eine weitere Herausforderung ist die thermische Robustheit der Halbleiter – insbesondere dann, wenn im Netz Überlast- und Kurzschlusszustände herrschen. Die neue Norm definiert daher gewisse Mindestanforderungen für unterschiedliche Belastungsszenarien. In Zukunft müssen vor allem die Hersteller an diesem Punkt eine gute Balance finden. Denn noch mehr Robustheit bedeutet im Umkehrschluss deutlich teurere Halbleiter – oder zumindest ein wesentlich anspruchsvolleres Design.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Spannungsfestigkeit der Leistungselektronik. Die sogenannte Blockierspannung der Leistungshalbleiter darf unter keinen Umständen überschritten werden, auch nicht für wenige Mikrosekunden. Das schnelle Abschalten der Geräte könnte hier sonst zum Problem werden, weil dadurch auch sehr hohe Spannungen erzeugt werden. Durch verschiedene Belastungstests stellt die Norm allerdings in diesem Fall sicher, dass die Geräte in der Praxis ausreichend robust und entsprechend sicher in der Benutzung sind.

Keine Erosion und gute Fernbedienbarkeit: Nachhaltigkeit im Fokus

DKE: Die neue Norm für Halbleiter-Leistungsschalter etabliert minimale Anforderungen, um die grundlegende Funktionalität und Sicherheit in elektrischen Netzen sicherzustellen. Das ermöglicht nicht nur die Kompatibilität zwischen verschiedenen Schaltertypen oder anderen Netzelementen, sondern auch eine zuverlässige und effiziente Netzplanung. Warum sind Hersteller, Industrie, Netzbetreiber und am Ende vielleicht auch Verbraucher an einem schnellen Fortschritt interessiert?

Bäumler: Ein ganz plakatives Beispiel ist der verbesserte Schutz im Fehlerfall. Leistungsschalter, die auf mechanischen Kontaktsystemen basieren, brauchen bis zu 100 Millisekunden, um beispielsweise einen Kurzschlussstrom abzuschalten. Das elektronische Pendant bewegt sich auf der Ebene von wenigen Mikrosekunden. Und das Gute ist, dass ein elektronischer Leistungsschalter diesen Vorgang theoretisch beliebig oft wiederholen kann – beim mechanischen Schalter ist die Anzahl stark begrenzt.

Krätzschmar: Aber die Halbleiter-Bauelemente sind nicht nur dazu in der Lage, Strom besonders schnell und häufig zu schalten. Die Liste der Vorteile ist sehr lang: So verfügen sie über eine intelligente Fehlererkennung, indem sie Überlast- oder Kurzströme nach bestimmten Kriterien identifizieren und abschalten können. Ein anderes wichtiges Feature ist die Fernbedienbarkeit solcher Geräte sowie die Möglichkeit, den Zustand des Netzes zu überwachen. Damit lassen sich künftig Energieflüsse flexibler, schneller und sicherer steuern.

Hinzu kommt der Aspekt der Nachhaltigkeit: Da keine Lichtbögen mehr entstehen, brennen die Kontakte nicht ab. Die Erosion ist somit gleich null – und die Anzahl der möglichen Schaltzyklen ungleich höher als bei klassischen Leistungsschaltern. Ein weiterer Faktor, der dazu führt, dass sich die Halbleiter-Elemente das Prädikat „nachhaltig“ verdienen, ist die Möglichkeit, die Funktionalität mehrerer herkömmlicher Geräte in einen einzigen elektronischen Leistungsschalter zu integrieren. Das spart Platz, Material und Logistik.

Einen Bereich, den wir in der Betrachtung besonders fokussieren, sind moderne DC-Netze. Hier übernehmen Halbleiter-Leistungsschalter die Funktion eines Kernelementes – ähnlich wie die Batterie im Elektrofahrzeug. Diese Netze erfordern Schalt- und Schutzgeräte, die einerseits Gleichströme bei hohen Spannungen bis 1.500 Volt schalten können. Außerdem müssen sie auch schnell genug sein, um im Fehlerfall auf extrem hohe Stromanstiegsgeschwindigkeiten zu reagieren – und diese sicher abzuschalten.

Eine Prognose über die Zuverlässigkeit der Halbleiter-Schaltleiter

DKE: Es gibt Unternehmen, die aktuell solche elektronischen Schalt- und Schutzgeräte entwickeln. Darüber hinaus sorgen auch einige wenige Vorreiter-Geräte für Bewegung am Markt. Können elektronische Leistungsschalter das mechanische Gegenstück vollständig ersetzen?

Bäumler: Wenn wir nur auf die Basics schauen, dann lautet die Antwort: ja. Die Grundfunktionen sind genauso gegeben wie der grundsätzliche Betrieb, eine diverse Produktauswahl und vor allem die Sicherheit. Die Zuverlässigkeit der Halbleiter-Leistungsschalter ist – durch unsere Normvorgaben – als mindestens gleichwertig, wenn nicht sogar höher einzuschätzen als bei konventionellen Geräten.

Krätzschmar: Einerseits ist der Leistungshalbleiter „sensibler“ als ein mechanischer Kontakt, dafür ist sein Verhalten deutlich besser reproduzierbar – und vor allem kontrollierbarer. Zudem verändern sich seine Schalteigenschaften de facto nicht über die Lebenszeit. Darüber hinaus ermöglichen elektronische Schalter eine Selbst- sowie eine gewisse Netzüberwachung. Das macht sie, wie der Kollege Bäumler sagt, sehr zuverlässig. Und sicher.

Aber dass mechanische Schalter auf ganzer Linie durch das elektronische Pendant ersetzt werden, ist aus heutiger Sicht noch nicht vorstellbar. Zumindest nicht mit Blick auf die nächsten zehn Jahre. Aktuell sind diese Geräte deutlich teurer als die klassischen Modelle. Obwohl die Mehrkosten in der Theorie durch ein Plus an Funktionalität kompensiert – oder sogar überkompensiert – werden, ist das Szenario derzeit nicht realistisch. Auch ganz einfach aus dem Grund, weil nicht jeder Kunde diese Funktionen überhaupt benötigt. Andererseits gibt es spezielle Bereiche, die solche neuen Technologien erfordern, wie zum Beispiel Batteriespeicheranlagen oder die bereits angesprochenen modernen DC-Netze.

DKE: Herzlichen Dank für dieses Gespräch!

Redaktioneller Hinweis:

Die Antworten entsprechen den persönlichen Ansichten und Meinungen der Interviewpartner und müssen nicht denen der DKE entsprechen.

Wir bedanken uns für dieses Interview bei

Interessiert an weiteren Inhalten zu Industry?

Industry befasst sich mit Systemen und Produkten aus dem industriellen Bereich. Zentrales Thema ist beispielsweise zunehmend die Automation, da es in Zukunft verstärkt zu einem intelligenten Austausch zwischen Maschinen und Objekten kommt. Weitere Inhalte zu diesem und anderen industriellen Fachgebieten finden Sie im