- Woher kommen die inhaltlichen Impulse für das SMB?

- Warum braucht es international auch Fingerspitzengefühl?

- Weshalb ist es wichtig, die IEC als Marktteilnehmer zu sehen?

IEC Standardization Management Board: Alle Fäden der internationalen Normung laufen hier zusammen

Wo die Normen herkommen: Impulse vom Trendscout der IEC

Das SMB ist dafür zuständig, die Arbeit der Technical Committees (TCs) und anderer technischer Gruppen innerhalb der IEC zu koordinieren. Es umfasst sieben feste Mitgliedsnationen, darunter Deutschland, sowie acht wechselnde Mitgliedsnationen, die alle drei Jahre gewählt werden. Impulse erhält das SMB oft vom Market Strategy Board der IEC, wo neue Bedarfe, Themen und Technologien identifiziert werden. Macht das MSB einen konkreten Vorschlag, holen die SMB-Mitglieder international eine erste Einschätzung dazu ein.

Florian Spiteller, Mitglied der DKE Geschäftsleitung, erklärt: „Die 15 Mitglieder und ihre Stellvertreter sind nicht die Expertinnen und Experten zu allen Themen. Aber sie sind gut vernetzt in der Normungswelt.“ Je nachdem, wie die Normungsorganisation in einem Land aufgestellt ist, gibt es verschiedene Wege zu einem ersten Meinungsbild. Für Deutschland hat Spiteller zu den verschiedenen Bereichen der Elektrotechnik Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner erfasst.

„Das ist ein kaskadierendes System. Unter dem Stichwort Energie komme ich zu erneuerbaren Energien und schließlich zu den passenden Expertinnen und Experten für Windkraft“, erläutert der Normungsprofi. Seine Aufgabe ist es, aus den Rückmeldungen die deutsche Position zu erarbeiten, diese bei Bedarf zu konsolidieren und strategisch zu bewerten. „Manchmal erhalte ich auf eine Anfrage eine Meinung, manchmal fünf – das hängt vom Thema ab.“

Die IEC ist eine Mitgliederorganisation, zu der nationale Komitees wie die DKE gehören. Sie hat als steuernde Organe die IEC General Assembly (GA) und das IEC Board (IB) eingerichtet. An das IEC Board berichten das Standardization Management Board (SMB), das Market Strategy Board (MSB) und das Conformity Assessment Board (CAB). Das MSB fungiert als Trendscout, das SMB als Koordinationsstelle, während das CAB sicherstellt, dass Normen in der Praxis angewendet werden und die Konformitätsbewertungssysteme ihre Arbeit transparent und zuverlässig erledigen.

Der Weg zum passenden Technical Committee: Overlaps verhindern, Unstimmigkeiten schlichten

Hat ein Vorschlag diese erste Sondierungsrunde überstanden, wird eine Standardization Evaluation Group (SEG) eingerichtet. Das heißt, Expertinnen und Experten weltweit ermitteln, welche Normen es zu diesem Thema bereits gibt und wo Nachholbedarf besteht. Die SEG erstellt anschließend einen Report, der als Entscheidungsgrundlage an die SMB-Mitglieder geht. „Wir diskutieren darüber sehr intensiv, denn es ist wichtig, die Dinge richtig zu bewerten.“

Zentrale Aufgabe ist es in diesem Schritt, Themen sauber zuzuordnen. „Das ist sicherheitsrelevant“, betont Spiteller. „Denn um klare Vorgaben zu machen, muss Normung eineindeutig sein.“ Würden zum Beispiel zwei Stellen zum gleichen Thema arbeiten und zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, wäre das fatal. Dies gilt es, von Vornherein zu verhindern oder bestehende Overlaps aufzulösen, wenn eine entsprechende Meldung an das SMB geht.

Je schneller sich Technologien entwickeln und je stärker sich der Fokus durch vernetzte Produkte über die reine Elektrotechnik hinaus erweitert, desto anspruchsvoller wird diese Aufgabe. „Es sind große Mengen an Vorschlägen, die es zu filtern und zu kanalisieren gilt. Wir haben bereits ein Pilotprojekt mit Künstlicher Intelligenz initiiert, um diese Arbeit künftig zu erleichtern.“

Am Ende des Evaluationsprozesses steht die Entscheidung, für ein Thema ein neues TC zu eröffnen oder es in ein bestehendes TC aufzunehmen. Gibt es auf dem Weg dahin Unstimmigkeiten, so ist es die Aufgabe des SMB, diese zu schlichten, um zu einer für alle Seiten stimmigen Lösung zu kommen. „Wir können Vorschläge auch ablehnen oder TCs schließen, wenn ein Thema an Relevanz verliert.“

Neben den Expertinnen und Experten, die aus der Industrie für eine ehrenamtliche Mitarbeit bei der IEC entsendet werden, arbeiten am Sitz in Genf rund 100 Beschäftigte, die auf verschiedenen Ebenen die Arbeit der IEC unterstützten. Sophie Clivio, aktuell Director of Standardization Division, verantwortet dort die Arbeit der Technical Officers. Sie sind dafür zuständig, die Arbeit der TCs zu kontrollieren, die Einhaltung der IEC-eigenen Regeln zu überprüfen und die Qualität sicherzustellen. Zur Bewertung gibt es Key Performance Indicators (KPIs) wie die fristgerechte Abgabe von Reports oder die Einhaltung der vorgesehenen Response-Zeit, um eine Anfrage zu bearbeiten.

Wie das SMB arbeitet: Alle Nationen, alle Kulturen zusammenbringen

Um aktuelle Themen zu diskutieren, hält das SMB dreimal jährlich ein Meeting ab. Dazwischen gibt es zur Vorbereitung inoffizielle Treffen, um während der Meetings möglichst effizient arbeiten zu können. Wichtig ist den Mitgliedern des SMB, dass bei jedem Austausch der Fokus nicht nur auf dem eigenen Land oder der eigenen Industrie liegt. „Ich bin nicht nur dafür zuständig, die deutsche Position einzubringen, sondern auch international ein Meinungsbild abzuholen“, stellt Spiteller fest. „Es ist unsere Verantwortung, über den Tellerrand zu schauen und alle relevanten Stakeholder zu involvieren.“

Dabei ist ein gewisses Fingerspitzengefühl gefragt, denn nicht alle Stakeholder sind gleich. Englisch ist zwar die offizielle Amtssprache der IEC, doch nicht in allen Ländern ist Englisch die gängige Zweitsprache. Das unterschiedliche Sprachniveau kann von Vor- oder Nachteil sein, und diese Unterschiede gilt es zu beachten. Auch ist es mit Blick auf einen international gangbaren Konsens wichtig, auf kulturelle Besonderheiten zu achten. „In manchen Länder ist es Usus, sehr aktiv die eigene Position zu vertreten, in anderen gilt dies als unhöflich. Das bedeutet, wir müssen auch die ruhigen Stimmen einholen und nicht nur auf die hören, die am lautesten trommeln.“

Gleichzeitig schreiben sich die SMB-Mitglieder in ihrem Code of Conduct vor, dass sie selbst eine Position zu formulieren haben und Inputs zu Diskussionen in Meetings oder Korrespondenzen liefern sollen. „Es geht darum, den Prozess mitzugestalten, nicht nur dabei zu sein“, so Spiteller. „Außerdem gilt die Devise ‚Wer schweigt, stimmt zu‘ – dessen sind wir uns in unserem Tun sehr bewusst.“

Der Weg zum Konsens: Zum Beispiel Online Standard Development (OSD)

Ein Beispiel für ein vor allem in Deutschland sehr kontrovers diskutiertes Thema ist die Einführung des Online Standard Developments, einem modernen Tool zur kollaborativen Erarbeitung von Standards. Da war sehr viel Vermittlungsarbeit gefragt, in verschiedene Richtungen. „Hierzulande gab es am Anfang einiges an Kritik und Skepsis, wir mussten intensiv um Akzeptanz werben“, erzählt der Normungsdiplomat. „Auf IEC-Ebene wiederum mussten wir mit einer gewissen Vehemenz vertreten, dass die DKE als größtes Nationales Komitee mit Tausenden Expertinnen und Experten eine so zentrale Rolle spielt, dass ihre Anforderungen gehört werden müssen.“

Einige Inputs flossen in die weitere Entwicklung ein, dann fiel zum 1. Januar 2025 der Startschuss: Das OSD war ab diesem Zeitpunkt verpflichtend von allen TCs für alle neuen Projekte einzusetzen. „Das wurde zunächst als Managemententscheidung kritisiert, aber inzwischen bekommen wir sehr positive Feedbacks – das freut mich persönlich sehr.“

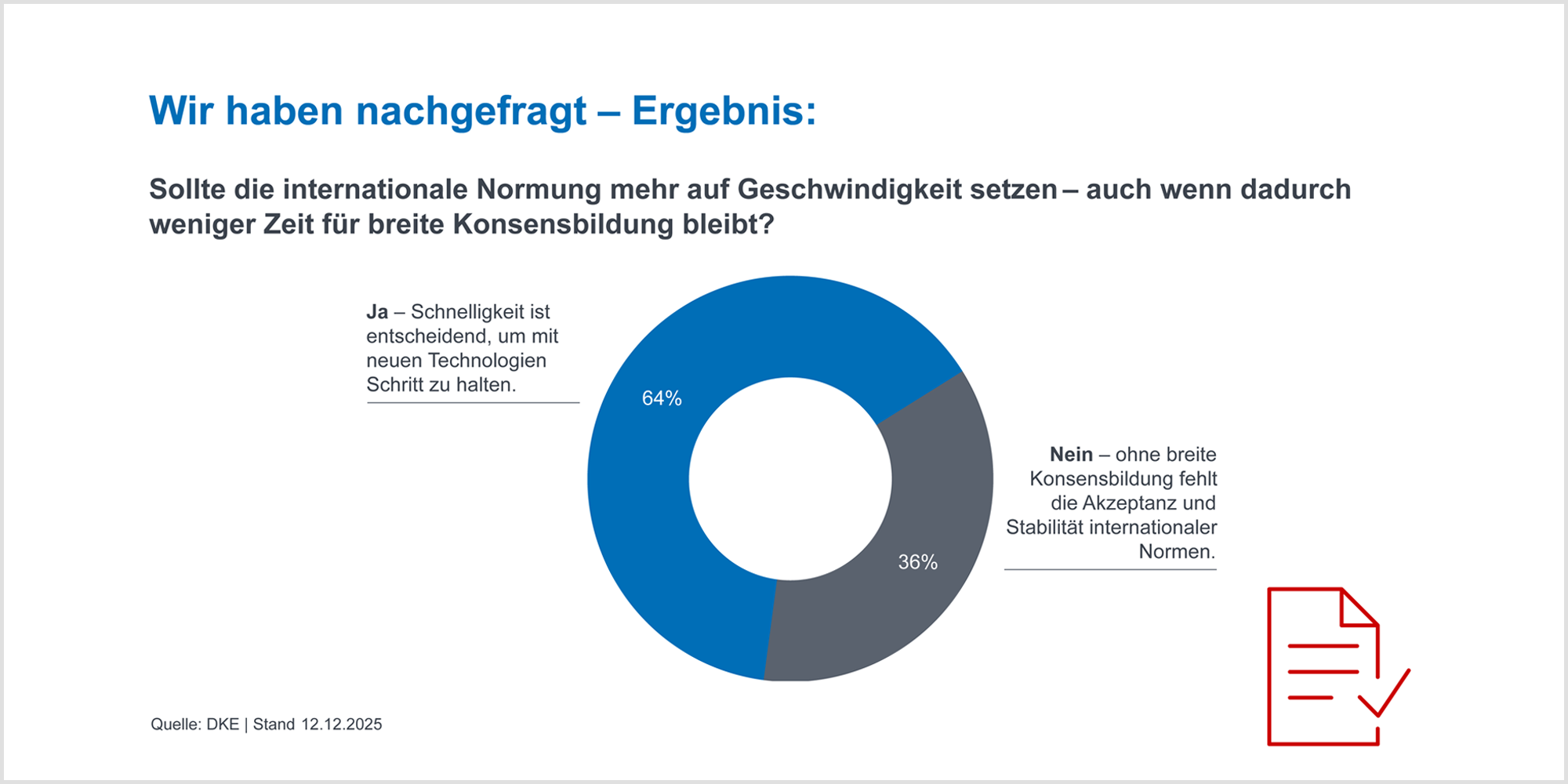

Umfrage: Sollte die internationale Normung mehr auf Geschwindigkeit setzen – auch wenn dadurch weniger Zeit für breite Konsensbildung bleibt?

In unserem letzten Newsletter wollten wir mehr über die Entscheidungsfindung des IEC Standardization Management Boards zur Steuerung der internationalen Normungsprozesse erfahren.

64 Prozent der Teilnehmenden halten Schnelligkeit für entscheidend, um mit neuen Technologien Schritt halten zu können. 36 Prozent der Teilnehmenden befürworten hingegen eine breite Konsensbildung, um die Akzeptanz und Stabilität internationaler Normen zu stärken.

Sie wollen monatlich die aktuellen News aus der elektrotechnischen Normung erhalten, unsere Angebote kennenlernen oder über kommende Veranstaltungen informiert werden? Abonnieren Sie einfach unseren DKE Newsletter.

Zentral für die Zukunft: Klares Profil, durchgängige Digitalisierung

Für einen Blick in die Zukunft spielt es eine große Rolle, die IEC als Marktteilnehmer zu sehen, der auch in Konkurrenz zu anderen Organisationen steht. Da ist auf der einen Seite ISO, zu der in manchen Punkten die Abgrenzung schwindet. Manches wird zwar erfolgreich in gemeinsamen Gremien (Joint Technical Committees, JTCs) geregelt, immer öfter stehen aber auch zeitraubende Diskussionen auf der Tagesordnung. Auf der anderen Seite gibt es Standardisierung von einzelnen Industrien oder Konsortien, die nicht konsensbasiert arbeitet.

Die Konsequenz daraus? „Wir müssen verstärkt dafür kämpfen, dass die IEC weltweit die relevante Adresse für elektrotechnische Normung ist und bleibt“, sagt Spiteller. „Gerade der Industrie, die dafür Kapazitäten bereitstellt, müssen wir den Mehrwert vermitteln, den die konsensbasierte Normung mit Blick auf internationalen Marktzugang und Wettbewerbsfähigkeit bietet.“

Als zweiten wesentlichen Punkt für eine erfolgreiche Zukunft nennt Spiteller die Digitalisierung. „Wir brauchen bei zunehmender Automatisierung digitale Standards, die nicht nur maschinenlesbar, sondern auch interpretierbar sind.“ Es geht ihm aber auch um die Normung selbst, denn Schnelligkeit ist aus seiner Sicht einer der Schlüssel, um weiterhin zu bestehen. „Wenn wir unsere Prozesse konsequent digitalisieren, können wir auch künftig erfolgreich sein.“

Redaktioneller Hinweis:

Wir bedanken uns bei Florian Spiteller für seine inhaltliche Unterstützung.